安全で幸福なはずの「家」が「しんどい」。そんな子どもの一人だった青年を主役に「養護」の意味を問う教育ドキュメンタリー

ネット書店で注文

安全で幸福なはずの「家」が「しんどい」。そんな子どもの一人だった青年を主役に「養護」の意味を問う教育ドキュメンタリー

- 関連ワード

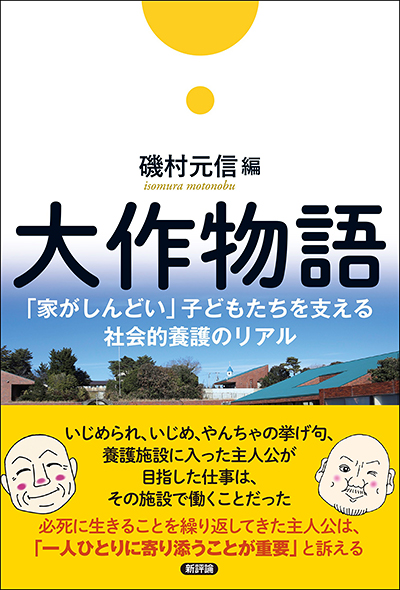

- 大作物語 「家がしんどい」子どもたちを支える社会的養護のリアル

- タイトル

- サブタイトル

- 「家がしんどい」子どもたちを支える社会的養護のリアル

- 著者・編者・訳者

- 磯村元信編

- 発行年月日

- 2025年 3月 10日

- 定価

- 2,420円

- ISBN

- ISBN978-4-7948-1284-1 C0037

- 判型

- 四六判並製

- 頁数

- 240ページ

著者・編者・訳者紹介

編者-磯村元信(いそむら・もとのぶ)

1957年生まれ。

都立秋留台高校校長11年、都立八王子拓真高校校長3年、学び直しや不登校の高校を若手のボトムアップで改革し、退学者を半減させる。NHK『クローズアップ現代』『ETV特集』で改革の実践が紹介される。

現在、ぼうず教育実践研究所代表。著書に『さらば学力神話』『「困った生徒」の物語』など。

1957年生まれ。

都立秋留台高校校長11年、都立八王子拓真高校校長3年、学び直しや不登校の高校を若手のボトムアップで改革し、退学者を半減させる。NHK『クローズアップ現代』『ETV特集』で改革の実践が紹介される。

現在、ぼうず教育実践研究所代表。著書に『さらば学力神話』『「困った生徒」の物語』など。

内容

「貧困」と「孤立」が忍び寄る現代社会、過酷な家庭環境のなかで困難を抱え、「家がしんどい」という子どもたちが増加の一途をたどっている。

本書は、そんな子どもたちを支える社会的養護のリアルを描いたものである。本書の主人公・大作が、「差別を忘れない場所」として選んだ職場が児童養護施設である。そこは現代社会における別世界であり、そこに暮らす子どもたちは言葉にならない壮絶な過去や思いを抱えている。大作も小学生のころからいじめ、不登校、暴力、非行、児童養護施設への入所といった経験をしてきた。「読み書き」のできなかった彼は二〇歳を過ぎてから定時制高校に入学し、そこで出会った教員とともに過去を振り返り、「自分史」を綴ることで「言葉」や「差別」に目覚め、未来に向けた夢や目標を抱くようになる。そして現在、自身がかつて入所していた児童養護施設の職員として、「血がつながっていなくても家族」をモットーに、子どもたち一人ひとりにとことん寄り添いながら「自分史」づくりを支えている。

「誰にとっても、独りで考え、問題に向き合うということはとても難しい。だから常に寄り添い、話を聞き、共感してくれる存在が必要となるが、子どもには触れられたくない部分や向き合いたくない部分もある。そういう部分にも目を配れる存在となれるか否かが、施設職員に求められている技量のように思える」と主人公は語っている。

「貧困」と「孤立」が広がる社会において、私たちは本書の登場人物たちから様々なことを学ぶだろう。特に、失敗や挫折の「当事者」が語る言葉は、不登校やいじめ、発達障がいや知的障がいなどといった教育課題に向き合うための多大なヒントを与えてくれる。そして何よりも、「家がしんどい」子どもたちに「とことん寄り添う」ことの大切さを教えてくれる。

(いそむら・もとのぶ)

本書は、そんな子どもたちを支える社会的養護のリアルを描いたものである。本書の主人公・大作が、「差別を忘れない場所」として選んだ職場が児童養護施設である。そこは現代社会における別世界であり、そこに暮らす子どもたちは言葉にならない壮絶な過去や思いを抱えている。大作も小学生のころからいじめ、不登校、暴力、非行、児童養護施設への入所といった経験をしてきた。「読み書き」のできなかった彼は二〇歳を過ぎてから定時制高校に入学し、そこで出会った教員とともに過去を振り返り、「自分史」を綴ることで「言葉」や「差別」に目覚め、未来に向けた夢や目標を抱くようになる。そして現在、自身がかつて入所していた児童養護施設の職員として、「血がつながっていなくても家族」をモットーに、子どもたち一人ひとりにとことん寄り添いながら「自分史」づくりを支えている。

「誰にとっても、独りで考え、問題に向き合うということはとても難しい。だから常に寄り添い、話を聞き、共感してくれる存在が必要となるが、子どもには触れられたくない部分や向き合いたくない部分もある。そういう部分にも目を配れる存在となれるか否かが、施設職員に求められている技量のように思える」と主人公は語っている。

「貧困」と「孤立」が広がる社会において、私たちは本書の登場人物たちから様々なことを学ぶだろう。特に、失敗や挫折の「当事者」が語る言葉は、不登校やいじめ、発達障がいや知的障がいなどといった教育課題に向き合うための多大なヒントを与えてくれる。そして何よりも、「家がしんどい」子どもたちに「とことん寄り添う」ことの大切さを教えてくれる。

(いそむら・もとのぶ)